奈良県支部

vol.446(発行日: 2021年8月5日)

北海道から鹿児島県まで全国に77ある常翔学園校友会地域・職域支部を順に紹介していくこちらのコーナー。

今回は会員数が全国最多の奈良県支部です。

半世紀を超える支部活動を支え、

活動の活性化と次の世代への継承に奔走されている支部長の梶本さんに、

これからの支部運営についてお伺いしました。

奈良県支部 支部長

梶本 勝裕

さん

工大・土木 1971年卒業

【会員数】

6,507人(2021年7月1日現在)約2700人

【支部連絡先】

池田 友活 TEL:090-4495-1181

E-mail:chibisan@kcn.jp

話題性のあるゲストを迎えて開く支部総会

毎年、10月の第2土曜日に開催される奈良県支部総会。一昨年は台風19号の接近、昨年は新型コロナウイルスの影響で、開催を見送ることとなった。現在、3年ぶりの開催に向け、コロナの感染拡大状況を注視しながら検討を進めている。

奈良県支部は約6500人の校友が在籍し、総会参加者は毎年100人近くとなっている。「参加者に校友の絆を感じていただける充実した内容にするため、2ヶ月に一度の役員会ではメンバー全員が個々の腹案を持ち寄り、熱心な討議を重ね、ゲストや開催場所との調整を行いながら準備を進めています。総会の見どころとなる講演会の講師は、ご活躍の校友はもちろんですが、それにこだわらず、地元・奈良にゆかりのある方にお願いしています。これまでには「がんこフードサービス」創業者の小嶋さんや、十津川村の更谷村長(当時・大阪工大卒業生)をはじめ、明日香村の村長、全日本刀匠会顧問で奈良県無形文化財でもある月山さん(大阪工大卒業生)など錚々たる皆様にご登壇いただき、深く濃いお話を楽しんでいただいています」

新しい風を導入

「会員数も総会参加者数も多い奈良県支部ですが、目下の課題は若い世代への代替わりだと痛感しています。支部役員や総会参加者においては年齢層が高くなってきています。情報発信の手段一つを取ってみても、若い世代の新たな発想により、その可能性は大いに広がると感じています」

現在の会員及び役員には県の職員が多く、中でも土木・建築系がその多くを占めているそう。これは代々引き継がれてきた素晴らしい実績だ。しかし、電気・機械・化学、また法学・経済、医療・看護・福祉など、姉妹校を含めた常翔学園の校友は幅広い分野で活躍している。「行政関係だけでなくあらゆる分野で社会人として活躍している若い世代の方に、様々な業種・年齢の方とのネットワークを構築いただきたいと思います」。人生の財産となる校友の絆の素晴らしさを知り、さらに活用してほしいというのが役員の共通認識であり、会員への周知方法が今後の課題である。

人脈づくりに趣向を凝らす

ご近所の方が校友と知り、驚くことも少なくないという。そのような意外な出会いがとても新鮮だそう。「大所帯で県面積が広いという特性から住居エリア別に地域役員(幹事)の選出を行い、そのエリアごとに近場での活動を企画することも考えられますね」。また、毎年楽しみにしている企画もある。「地方で開催される全国支部交歓会には支部で独自に計画し参加者を募り、団体旅行気分で名所観光やご当地グルメを堪能しています。宿泊を伴う旅行となると一層絆が深まる良い機会となりますね」。過去には近隣支部との合同ボウリング大会を開催して大変盛り上がったらしい。「楽しい企画であれば老若男女問わず参加してもらえます。それが『母校が同じ』というベースから居住地や趣味などさまざまなキーワードにより、さらに輪が広がります。そのきっかけづくりのために支部活動を利用してほしいですね」。会員数が多い分、それだけ知恵も結集できる。新しいアイデアが生まれ、今後ますますの発展が期待できそうである。

『奈良県』とっておきスポット

街の情報

奈良県とは…

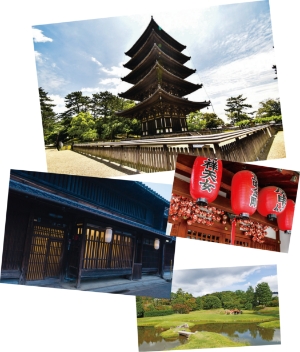

1300年の歴史を誇る奈良県は日本のほぼ中央部・紀伊半島の真ん中に位置し、周囲を山岳に囲まれた内陸県です。奈良の美しさは古く万葉集にもうたわれています。

あをによし 寧楽の京師は 咲く花の 薫ふがごとく 今盛りなり

世界遺産・国宝・重要文化財の建築物や仏像が数多く残されており、古代ロマンに触れることができる日本人の心の故郷(ふるさと)としてはもちろん、古代が調和した新しさが感じられる町並みなど、県内各地に多彩な魅力が満ちています。

【人口】

1,317,096人(2021年5月1日現在)

【面積】

3,690.94㎢

奈良県観光MAP

壮大なスケールに圧倒される古代ロマンあふれるスポット

平城宮跡(平城宮跡歴史公園)

710年に藤原京より遷都された平城京の宮跡。1998年2月に「古都奈良の文化財」として世界遺産に登録されている。東西約4.3km、南北約4.8kmの長方形の東側に、東西約1.6km、南北約2.1kmの外京を加えた総面積は、約2,500ヘクタール。都の南端にある羅城門から朱雀門までのメインストリート・朱雀大路は幅約74mと往時の賑わいを偲ばせる。2010年に平城遷都1300年祭が行われ、2018年に「朱雀門ひろば」が開園。現在、南門の復原工事が着工中で、2022年春の完成予定を目指している。

SPOT DATA

平城宮跡管理センター

☎0742-36-8780

奈良県奈良市二条大路南3-5-1

近鉄奈良線「大和西大寺駅」南口から徒歩約20分

https://www.heijo-park.go.jp/

邪馬台国・畿内説の謎に迫る!日本最初の「都市」

纏向遺跡(まきむくいせき)

桜井市・三輪山の北西麓一帯に広がる、弥生時代末期から古墳時代前期にかけての集落遺跡。初期ヤマト政権発祥の地、また邪馬台国畿内説の最有力候補地としても知られる。卑弥呼の墓とも称される最古の巨大前方後円墳・箸墓古墳をはじめ、纏向石塚古墳・ホケノ山古墳・矢塚古墳・勝山古墳・東田大塚古墳など数多くの古墳・遺跡が発掘され、今なお調査は継続中。日本最初の「都市」、または初期ヤマト政権最初の「都宮」と目されており、遺構は2013年に「纒向遺跡」として国の史跡に指定されている。

SPOT DATA

桜井市立埋蔵文化財センター

☎0744-42-6005

奈良県桜井市芝58-2

JR桜井線「三輪駅」から徒歩約10分

※纏向遺跡はJR桜井線「巻向駅」周辺

http://www.sakurai-maibun.nara.jp/

ならまち

世界遺産である元興寺の旧境内を中心とする「ならまち」。古く飛鳥時代の710(和銅3)年に遷都した奈良の都・平城京の外京にあたり、社寺の町として、その後は商人の町として栄えてきた。歴史ある神社仏閣はもちろん、江戸時代の町屋の面影を残すレトロな街並みには、現代風に改装された飲食店やスイーツショップ、雑貨店、ギャラリー、ゲストハウス等が点在し、細かく入り組んだ路地を歩きながら歴史的風情を楽しめる。

ならまち八景

元林院町、鶴福院町から望む興福寺五重塔、元興寺本堂の屋根瓦、ならまちの庚申堂、上街道沿いの町並み、ならまち格子の家、名勝旧大乗院庭園、土塀の残る高畑町あたりは、ならまちらしさや歴史を感じる風景として「ならまち八景」と呼ばれている。

柿の葉寿司

200年以上の時を経てなお、郷土料理として愛される柿の葉寿司。お店によって見た目も味も微妙に異なるので、自分だけのお気に入りを見つけてみては。

神社仏閣

元興寺をはじめ、ならまちエリアには、新薬師寺、十輪院、御霊神社、福智院、采女神社など歴史ある寺院や神社も多く、社寺巡りも堪能できる。

ならまちのかき氷

かつて春日山に平城七朝の氷室があったことや東大寺の近くに氷室神社が存在し、氷の聖地といわれる「ならまち」。あちこちに個性豊かなかき氷のお店が立ち並んでいる。