vol.446(発行日: 2021年8月5日)

校友スポットライトでは、最前線で活躍する校友を紹介。

お仕事のことをはじめ、私生活や学生時代のエピソードなどをお聞きします。

大阪工業大学 応用化学科 1996年卒業

株式会社ハシモト

代表取締役

橋本 健司

さん

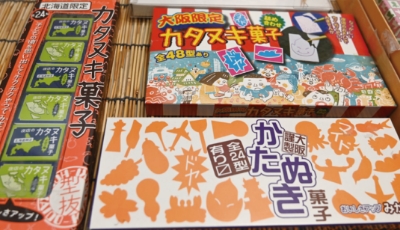

お祭りの日、賑やかに並んだ屋台の中で、子ども達の胸をときめかせてきた「カタヌキ」。大阪市西成区の「ハシモト」は、現在、全国で唯一残る型抜き菓子の製造メーカー。新型コロナの影響を受けて日本各地でお祭りが自粛される中でも、その売上は予想ほど悪くはないという。三代目社長・橋本健司さんにスポットライトを当てた。

子ども達の『楽しい』は時代を経ても変わらない

40歳代以上の方なら、子どもの頃に一度はチャレンジしたことがある「カタヌキ」。厚さ1mmほどの板状の砂糖菓子に、動物や飛行機などの乗り物、花など、ひと筆書きの線画が掘り込まれている。指先で慎重に線に沿って折っていくと絵が抜き出せる比較的簡単なものから、爪楊枝や竹串、画鋲などの『秘密兵器』を使っても、小さな出っ張りや細いラインが折れてしまい、うまく抜き出せない難易度の高いものまで、これまでに作られた型は100種類を超える。古き良き時代の懐かしい子どもの『食べられるおもちゃ』かと思いきや、各地のお祭りの屋台で登場すると人気を博した。現在は新型コロナの影響を受けてお祭りは自粛されているが、自宅でできる遊びとして注目され、インターネット通販サイトを通じた売上は順調だそう。「子ども達が頭と指を使って集中してチャレンジし、うまくできた時の『楽しい』と感じる基本的な気持ちは、時代が変わっても同じなのではないでしょうか」と橋本さん。現にweb上には「カタヌキ」に挑戦する動画が多くアップされている。

「実験が好き、面白い」と気づかせてくれた学生時代

大阪工業大学・応用化学科に籍を置いていた当時の一番の思い出はクラブ活動。ユースホステル部に所属し、部員のみんなとキャンプやバーベキューに興じていた。中でも年に一度、地域の子ども達を集めて3泊4日のキャンプに行ったのがとても楽しかったという。「その頃から子ども達の喜ぶ顔を見るのが好きでした」と、型抜き菓子の家業と相通じるものを実感したそう。そしてもう一つ、授業などで様々な実験を繰り返した経験が、ハシモトのカタヌキにひとつの変革をもたらした。それは『味つき』になったこと。以前のカタヌキは砂糖菓子とはいえ味がついていなかった。橋本さんは鍋の中で材料を混ぜる際に様々な味付けを試み、採算バランスも考えながら試行錯誤を重ねた。現在、商品化されているのはラムネ味、ミカン味、メロン味。「様々な味を試しましたが、うまくいかないことも…。それでも何度失敗しても実験が面白いと思えるのは応用化学科で得たチカラかもしれません」

型も味も難題をクリア

事業継承という最難関へ挑む

カタヌキの製造工程で一番難しいのは「型押し」。鍋の中で混ぜた生地は型に流し込まれるが、薄く延ばされるとあっという間に乾いてしまう。そのわずかな時間に微妙な力加減で素早く「型押し」をしなくてはならない。温度や湿度、天気などによっても生地の乾き具合は異なるため、熟練の技術を会得するには10年もの時間が必要だという。また、金型で作られる「型」も多彩だ。地元・大阪にちなんだ「なにわのカタヌキ」は、大阪城や通天閣、たこ焼き、水ナスなど、ミカン味の24種類。同様に「北海道カタヌキ」といった地域限定商品も作ってきた。企業などからオリジナルでカタヌキのオーダーを受けることもあるが、アイデア出しと実際の絵柄を描き起こし、試作して納得のいく商品に仕上げるのは想像以上に難しい。今や日本に1社しかない製造メーカーでありながら、技術の継承はこれからの課題だ。「型も味もまだまだ新しいものを作り出せる余地がある。子ども達が楽しいと思える『食べられるおもちゃ』のカタヌキは、時代を問わず、これからは世界に向けても発信できるかもしれない」そんな可能性を胸に秘め、橋本さんは今日も黙々と型を押し続ける。